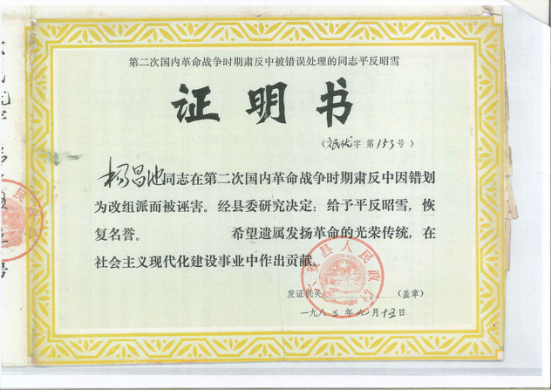

“妈妈,你看,你看!”儿子在田埂上一溜烟跑着,激动的声音也走了样,还未到跟前,就匆匆展开了手中的平反证明书:

杨昌池,男,一九〇七年生。一九二九年,苏维埃政权成立后,任五区九乡赤卫队营长。一九三一年,以“改组派”罪名杀害于独山……

儿子一边喘着粗气,一边念着,不住抹着满脸的泪水。

“什么?你说什么?”我简直不敢相信自己的耳朵;当儿子以颤抖的声音大声又念一遍时,我顿时头晕目眩,泪流不止;悲喜交加,百感交集。

父亲您九泉有知吗?半个世纪后您的问题被平反了,您知道吗?当年您六岁的独生女儿今天还在人世,您知道吗?父亲,当初您死不瞑目,现在可含笑九泉了:您的问题平反了,您唯一的女儿还在人世。

母亲,当年您最大的遗憾是没能生个儿子,没能给父亲留后,最担心的是您苦命的女儿;现在,您的女儿也儿孙满堂了。今天,女儿我生活的很好,您再也不必遗憾和焦虑了。您和父亲安息吧。党啊,以前我真有点怨您,父亲参加革命被错杀了,让我这个风雨飘摇的家庭几十年以来饱受了冷眼与苦难。我本来想,父亲的问题永远得不到平反了。可是,党竟有这么大的勇气,这么宽阔的胸襟,正视历史,纠偏纠错,决不因时间的久远而搁浅,勇敢地承担了自己的责任,为过去的冤假错案平反昭雪。

五十二年,五十二年了,父亲的问题终于得到了平反。我擦干了眼泪,第一次敞开心扉,向孩子们讲起了过去的事情。

一

祖父去世早。没几年,祖母劳累成疾,撇下她最小的儿子,在民国十四年(1925年)秋天,也离开了人世。祖母葬礼的那一天,也是父亲结婚的日子。那一年,我的父亲杨昌池十八岁。

卖掉一间破草房和几斗田地,还清葬礼和婚礼的债务,父母已经一无所有了。到哪里寄身呢?一个拥有几十亩田地、居住在汪氏祠堂(今六安裕安区韩摆渡镇白酒店村)地主汪大喜收留了他们。

是东家(佃户对地主的称呼)同情他们吗?不。我的父亲五大三粗,力气过人,在农耕时代是个难得的劳动力——这才是东家心里的算盘。

父亲租了东家一亩多田,披星戴月,忙里忙外,到头来仍然饥寒交迫,入不敷出。偏偏这个时候,我出世了,偏偏我又是个女孩——那时候,女子不入丁,没有儿子就等于断了香火、绝了户头。母亲阵痛之后,泪流不止,这是她一生中最大的遗憾。

父亲除了叹息,能说什么呢?日子再难过,也得生存,没有办法,只得靠欠租和向东家借钱度日。本生利,利滚利,不久父亲由佃户沦为长工,替东家跑起了买卖。春天进麻埠(今响洪甸水库区鲜花岭一带)贩茶叶,秋天到独山(今裕安区独山镇)买树木。也就是在这种情况下,父亲才有机会接触到地下党,自发地走上了革命道路。

二

想叫马跑得快,就得给马吃草。东家指望父亲跑生意,自然让他有饭吃。父亲原本高大的身躯,更加魁梧结实了。但每当在东家吃过饭回到家里,父亲总又深深不安。看着骨瘦如柴的妻子和面黄肌瘦的孩子,心里更是阵阵酸楚:要是单身汉就好了,反正自己的肚子填饱了,……自己吃饱了,就不顾老婆孩子了吗?……再看看自己健壮的身躯,越想越想不通:我,一个堂堂五尺高的汉子,累死累活,为什么连老婆孩子都养活不了?为什么人家有田有地,我却一无所有?为什么有的人生来享福,我们就一辈子受穷?这是命中注定的吗?这个世界公平吗?

那时候,六安县淠河以东的反动势力很强,河西弱了许多。独山是革命的发源地,那里已经有了党秘密领导的农会,父亲一年数次来往于麻埠、独山时,逐渐接触了共产党进步思想。

民国十八年(1929年),六安发生了历史上罕见大旱,旱灾从头年秋一直延续到来年春,广大农民挣扎在死亡线上,阶级矛盾空前激化。

中秋节这天,天还未黑,父亲就从东家回来了,他虎着脸,一声不吭,一反常态地躺在土炕上。但怎么能睡得着呢?他想起了国共合作的事情。那时候,打军阀、打土豪、分田地,多带劲呀;现在呢,国民党跟共产党怎么打起来了?为什么在国民党的统治下,那些地主、豪绅又耀武扬威起来了呢?朴素的阶级意识,让斗大字不识一升的父亲觉醒了:国民党叛变了革命,蒋介石建立的是大地主阶级政权,只有跟着共产党闹革命,打倒土豪劣绅,才是穷人的唯一出路,也才能改变被剥削、被压迫的命运。

过了中秋节,父亲就瞒着我母亲到独山去了。这年11月8日(农历十月初八),父亲操起了棍棒,参加了攻打魏祝三部的独山起义,自发走上了革命道路,开始了他那短暂而又辉煌的战斗生涯。

三

独山起义成功了,六(安)霍(山)地区第一个苏维埃政权建立了,轰轰烈烈的六霍起义开始了。这给像我父亲那样的农民以极大的鼓舞,毛正初成为赤卫队总司令时,父亲终于凭借自己的勇敢作战加入了四百余人枪的赤卫队。

父亲活动在独山、郝家集一带,首要任务是密切注视阶级敌人的新动向,保护中心县委(1929年,六安中心县委在郝家集)。独山起义后,以陈耀汉为首的国民党反动军队和地方反动民团对苏区进行了疯狂反扑,流窜到苏家埠的魏祝三残部纠集地痞流氓,对五区(苏埠区)进行了残酷清剿。五区陷入一片血海之中。万分危急的时刻,父亲接受党组织的派遣,毅然回到了白色恐怖的五区九乡(今裕安区韩摆渡镇)。

父亲的主要任务,就是恢复和发展地方武装力量。在父亲和其他同志的秘密活动下,先后建立了九乡苏维埃政府,组建了赤卫队、儿童团、钢枪队。民国十九年(1930年)一月,五区区委把有十来支钢枪、三十余支土枪和若干大刀长矛的三百多人的赤卫队与钢枪队合为一队,任命父亲为赤卫队营长。

父亲以身作则,身先士卒,率部辗转于苏埠、独山、六安之间,密切配合红三十三师作战。许继慎军长率红一军攻打六安时,父亲领兵及时向施家圩子(六安南门)运送粮食;徐向前总指挥率红四方面军攻打戚家桥时,父亲带领赤卫队,率先在杨家湾(今裕安区韩摆渡镇)伏击了前来增援的淠联地主武装,又火速赶到陡拔河(裕安区戚家桥附近)同白匪交火。

由于星夜兼程和连续作战,赤卫队在陡拔河失利,多人受伤,父亲左臂也中弹负伤。但是,为了保证红军和国民党军正面作战的胜利,为了完成党交给的阻击任务,父亲裹紧绷带,继续冲锋陷阵;赤卫队员个个奋勇杀敌,杀声震天。这一场恶仗,赤卫队虽然伤亡较大,但他们一鼓作气把白匪撵过东三十铺,让他们退回到龙穴山老巢。这一恶仗保障了正规红军作战的胜利。

这年(1930年)3月,父亲光荣地加入了中国共产党。

陡拔河战斗后,父亲带着伤病,回家歇了三天,这是父亲参加革命后第一次回家,没想到也是他最后一次回家。

民国十九年,我六岁,记事了。回想起来,正是这年春天,油菜花落的季节。一天下午,我在妈妈的身边,一边看妈妈补衣服,一边戏耍。忽然外公领着一个穿黑衣服的高大的陌生的男子回来,一进门,外公就把门栓插上了。只听那男子爽声地说:“什么时候了,还关门?”母亲抬起头来,愣了一会,又木然地补起了衣服。外公对我说:“还不喊爸爸。”说完,又不放心地出去了。父亲一把揽过了我,我哪里肯依,死活要下来。父亲不由地“嘘”了一声,一脸痛苦的表情。母亲惊疑地望着他,依旧补着手中的衣服。我吓傻了,呆呆地望着陌生沉默的父亲和木然补着衣服的母亲。

不知过了多长时间,我看到母亲的眼泪流出来了,越流越多,像断了线的珠子,父亲用他那厚厚的手掌给母亲揩泪。后来,母亲“哇”地一声哭了起来。再后来,就是母亲的吵闹以及鼓点般地捶父亲的胸脯……我怎么也听不懂母亲说些什么,怎么也弄不明白母亲为什么要那样,直到我大些的时候,才听母亲说,当时吵是不让父亲走。哭是愧疚没有给父亲生个儿子。但母亲终于没有说,她为什么打父亲。

吃过晚饭,家里终于平静了,外公和母亲脸上也有了些笑容,但更多的是不安。父亲在家住了三天。这三天里,我不止一次地看到母亲用盐开水洗父亲那血迹斑斑的左胳膊。我终于明白了那天父亲的“嘘”声;在这三天里,我是世界上最幸福的人,因为母亲终于有了笑脸,因为我们一家三人终于团聚了,还因为父亲教了我好多歌曲。其中有一首歌,我至今没有忘记:

打倒豪绅,打倒豪绅,

除地主,除地主。

努力土地革命,努力土地革命,

齐暴动,齐暴动。

三天很快过去了,父亲走了。不久,红军也走了;白军来了,赤区又变成了白区。外公皱起了眉头,母亲失去了笑容。

红军走了,还有来的时候,父亲怎么就一去不回头了呢?

四

正当苏区不断扩大和发展的时候,推行王明“左倾”机会主义路线的张国焘于民国二十年(1931年)到了大别山。刚一到任,他就取消了中共鄂豫皖特委,成立了鄂豫皖中央分局。

为了长期独揽大权,建立专制统治,张国焘采用了恶劣的手段,炮制出了所谓“AB团”(“AB”是英文“反布尔什维克”的缩写),并以此为借口,在红军、苏区等各个地方肃反,用“改组派”、“第三党”、“AB团”等莫须有罪名,竭力排除异己,大肆屠杀革命同志。当红一军军长许继慎、赤卫军司令毛正初等性命不保的时候,我的父亲也就在劫难逃了。

我的父亲以“改组派”的莫须有罪名被押到独山处决了。七岁的我成了孤儿,我二十二岁的母亲成了寡妇。一夜之间,我们母女成了“反革命”的家属。在那风雨如晦的旧社会,哪里容得下一个寡妇的生存?更何况背着“反革命”黑锅的年轻寡妇呢?为了把我抚养成人,母亲忍辱负重,度日如年。十年后,我的母亲郁郁离世。父母双亡以后,“反革命”的黑锅便由我一人背起,从解放前背到解放后,一背就是几十年,直到我年过花甲,白发如雪。

五

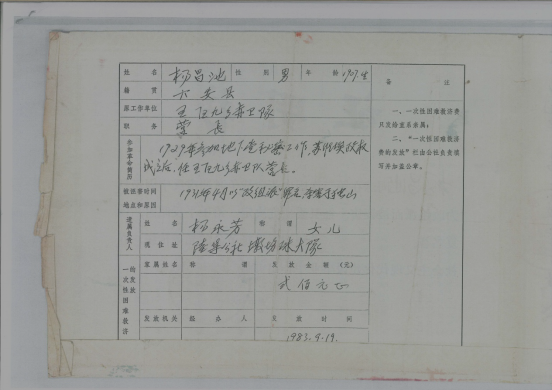

父亲的问题终于澄清了。1983年秋,儿子带来了县政府颁发的平反证明书。这时,也只有在这时,我才敢当着别人面流泪,才敢带着儿孙去当年父亲遇难的地方上坟祭拜。

独山街东南不远处,有一座崛起于田畈中的小山,这就是独山,这里就是民国二十年(1931年)我父亲遇害的地方。远远望去,独山峭拔、孤独,像是一座巨大的无字碑。无字的墓碑啊,你难道真的没有记载?不!你是历史的见证,你是默记着的。那你究竟默记着什么?是历史的功与过,是人物的是与非,还是给人以历史的沉思与启迪?

杜鹃花漫山遍野,那么红、那么艳,像是秋收起义举起的火把,像是革命者洒下的热血,像杜鹃鸟啼出的血痕。假如年轻的赤卫营长没有死于非命而是战死沙场,或许能多杀些敌人,多做些贡献;假如我可敬的父亲还活着,我的母亲也许不会那么早死去,我也不至于小小年纪就成了孤儿。我还能说些什么呢?我无所谓什么殊荣,只求平安地生活。父亲,那一年您回来的时候,外公叫我喊您;我没有喊,现在我就在您的跟前,——您的女儿就在您的跟前,一声声、一声声地呼唤您:“爸爸,爸爸!”您听到了吗?您听到了吗?长歌可以当哭,往事哪堪回首?我只能献上一簇杜鹃,一簇慰藉死者激励生者的杜鹃。

六

今天,中国共产党即将迎来百年华诞。抚今追昔,正是我们的党以无比巨大的魄力,正视历史,勇于纠错,才使我们的民族独立自强,立于不败之地。让我们缅怀先烈,不忘初心,牢记使命,在建设有中国特色的社会主义道路上高歌猛进!

附:第二次国内革命战争时期肃反中被错误处理的同志平反昭雪《证明书》

口述人杨永芳(杨昌池女儿) 整理者谢长青

扫一扫在手机打开当前页