1938年1月初,沪宁沿线城市相继沦陷,大别山门户的六安便成为第五战区安徽省的政治中心,一些外地抗日救亡团体纷纷汇聚,其中有个叫“江都文化界抗日救亡协会流动宣传团”(以下简称“江文团”)的团体,其主要领导人就是江上青同志。

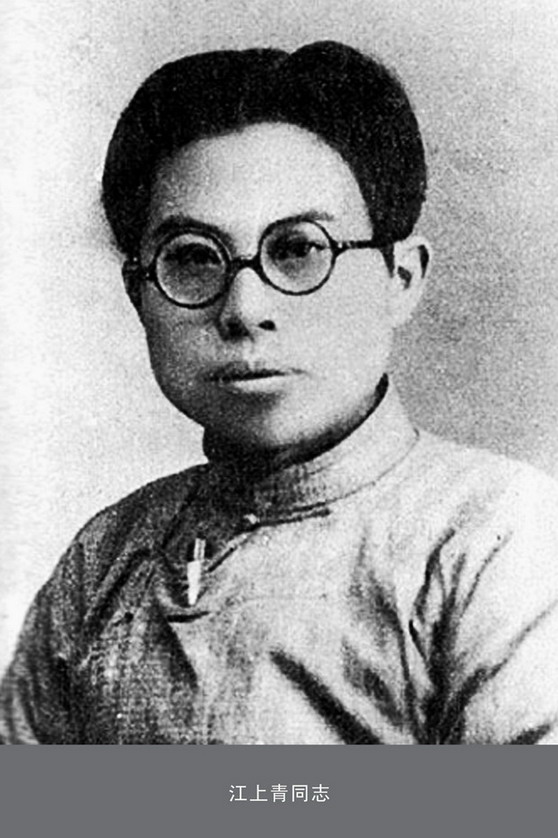

江上青,江苏扬州人,1911年4月生于一个工诗善画的职员家庭。1927年加入共青团,1929年加入中国共产党。他先后在上海艺术大学文学系和暨南大学社会学专业学习,其间,他两次被捕,多次遭受严刑,始终不屈不挠。出狱后,他以教书身份革命。“七七”事变后,他积极创办进步刊物,宣传抗战。扬州沦陷前夕,他和陈素同志组织了“江文团”,按照党的指示,踏上抗战宣传的征程,经六合、江浦、合肥、舒城,到达六安。

在六安,“江文团”住在县党部办公室。虽然生活比较艰苦,但江上青和团员们精神饱满,排剧、练歌、画漫画、写标语,积极进行抗日宣传活动。

我们爬过一重山,又是一重山。

越过一条河,又是一条河。

从乡村到城市,从城市到乡村。

我们踏着坚实的步,唱着救亡的歌

……………………

我们不怕风霜,不怕艰苦,

要振作精神,喊破喉管,

让大家都知道自己应该怎样做!

铁蹄踏破和平的梦,

伤心东望可奈何?可奈何?

只有宣传、组织、训练,武装了群众,

才能重整山河。

这首《江文团团歌》,由江上青写词、沈风作曲,随着“江文团”的足迹唱响各地,风行一时,皖西男女青年都会唱这首歌。

“江文团”在六安孔庙台上演话剧,一时轰动全城。每次剧幕开演前,江上青和其他团员轮流作简短的即兴演说,介绍剧情,宣传抗日,效果极佳。当时,六安歌咏活动十分活跃,由江上青作词、沈风作曲的“江文团”团歌,反映了抗日青年的政治追求和道德情操,更是风行一时,许多青年都会唱。为了广泛地团结青年,加强同青年及抗日团体的联系,江上青负责团的组训工作,经常召开“时事座谈会”、“哲学座谈会”。

1938年4月根据长江局“到友军中去,到敌人后方去”的号召并经其批准,“江文团”集体参加了第五路军第十一集团军,改名为“第十一集团军部总训练处救亡工作团策动二组”,奉命奔赴皖北前线。长江局特派员章汉夫以《新华日报》记者的身份到商城该团体采访、慰问和指导工作,并在《新华日报》上发表题为《救亡运动在商城》的文章,对江上青、陈素等同志的工作予以热情赞扬。

1938年11月,六安县长盛子瑾调往皖东北任第六行政督察专员兼保安司令。江上青等同志根据动委会中我地下党组织的派遣,随盛到达皖东北,并秘密组成中共皖东北特别支部,江上青担任特支书记。他狠抓抗日武装,花了半年时间建立了多达三四千人的六个支队和特务支队、淮河支队、蚌埠支队,并安排一大批共产党员和进步人士担任部队领导,使其成为我党控制下的皖东北地区抗日的主要武装力量。

1939年夏,江上青随坚持国共合作协力抗战的盛子瑾同政治反动的灵壁县长兼第五游击队第二支队司令的许志远在灵壁商协政见。许表面上答应团结抗日,暗地里却策划阴谋。8月29日,盛子瑾同许志远谈判结束,与江上青率部返回驻地。当队伍行至泗县小湾时,突遭反动地主武装袭击。身材高大戴着眼镜骑马在前的江上青在一阵密集的枪声中应声倒地,献出了年仅28岁的生命。

2009年9月,经中央批准,中宣部等11部门联合组织评选了100位为新中国成立作出突出贡献的英雄模范人物和100位新中国成立以来感动中国人物,江上青入选为新中国成立作出突出贡献的英雄模范人物。

扫一扫在手机打开当前页